Heutzutage möchten wir uns immer mehr vom binären Geschlechterdenken lösen. Gesellschaftliche Vorurteile und rigide Rollenbilder tauschen die Generationen Y, Z und Alpha ein gegen genderfluide Kleidung und genderneutrale Sprache.

Dennoch sitze ich, als Angehörige der Generation Y, oft in Arbeitstreffen, am Familientisch oder in der Straßenbahn und frage mich, warum es dennoch manchmal einfach zu stimmen scheint, dass Männer nicht zuhören und Frauen emotionaler reagieren.

Nehmen die unterschiedlichen Geschlechter trotz aller Ambitionen zur Gerechtigkeit der Geschlechter die Welt doch anders wahr?

Nehmen die Frauen und Männer die Welt doch anders wahr? (Quelle: Bild von John Hain auf Pixabay)

Ein Blick auf biologische Unterschiede

Neuroanatomische Geschlechtsunterschiede zwischen Frauen und Männern bieten eine erste Perspektive auf diese Frage.

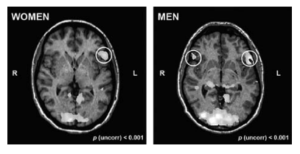

In den Achtzigern wurden in der biologischen Psychologie vor allem kausale Zusammenhänge zwischen anatomischen Unterschieden des Gehirns und geschlechtstypischen Verhaltensweisen erforscht (Rodrigues, 1991). Dank Magnetresonanztomographie wird in Abbildung 4 sichtbar, dass Sprachproduktion bei Frauen und Männern unterschiedliche Gehirnbereiche zu aktivieren scheint. Was dem Bild nicht zu entnehmen ist, ist ob diese Unterschiede biologisch bedingt oder durch soziale Kognition geprägt sind (Kaiser, Haller, Schmitz & Nitsch, 2009).

Magnetresonanztomographie zeigt auf, wie Sprachproduktion bei Frauen und Männern unterschiedliche Gehirnbereiche aktiviert. (Quelle: Kaiser, Haller, Schmitz & Nitsch, 2009)

So zeigen Studien, dass der Neokortex bei Männern im Schnitt größer und stärker ausgeprägt sei, bei Frauen hingegen die Gehirnregionen der Amygdala – das Angstzentrum – und der ‚Corpus callosum‘, der Balken, welcher beide Hirnhemisphären verbindet (Rodrigues, 1991; Smeets, de Graaf, Stafleu, van Osch, Nievelstein & van der Grond, 2006). Damalige Studien zum Sprachverständnis erwecken den Eindruck, dass das „weibliche Gehirn“ besser vernetzt sei – bei der Sprachnutzung würden beide Gehirnhälften aktiviert, das männliche Gehirn sei hingegen asymmetrischer organisiert.

Ein Blick auf entwicklungspsychologische Unterschiede

Beobachtungen aus der Entwicklungspsychologie scheinen geschlechtsbezogene Verhaltensunterschiede weiter zu bestätigen.

Interkulturelle Studien zeigen, dass sich die biologische und kognitive Entwicklung von Jungen und Mädchen unabhängig vom kulturellen Hintergrund unterschiedlich gestaltet (Genkova, 2019, S. 265-267). Jungen zeigen generell ein höheres Aktivitätsniveau, Mädchen schlagen sich besser bei feinmotorischen Aufgaben. Während Mädchen in der Schule im sprachlichen Bereich glänzen, sind ihre Mitschüler häufig besser im räumlichen Denken und mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Von klein auf zeigen sich Mädchen tendenziell empathischer, Jungen physisch aggressiver (Berk & Schönpflug, 2011. S. 366).

Sex vs. gender

Mit der Geburt der Genderwissenschaften in den Neunzigern fand auch die Geschlecht-Gender-Debatte Eingang in die Neurowissenschaften (Hausmann & Schober, 2012). Die Genderdimension knüpft hier an das Konzept der Plastizität an: Unterschiede werden nicht als gegeben, sondern als flexibel bzw. veränderbar verstanden.

Eigenheiten des „männlichen Gehirns“ und des „weiblichen Gehirns“ ergeben sich in vielen Studien, doch Metaanalysen zeigen, dass die Effektgrößen solcher Studien klein sind. Der Trend zu Ähnlichkeitsstudien nahm im Laufe der Zeit deutlich zu (Kaiser, Haller, Schmitz & Nitsch, 2009). Hyde (2005) konnte nachweisen, dass Unterschiede innerhalb der Geschlechter größer sind als zwischen den Geschlechtern. Auf diesem Gedanken basierend baute er das ‚Modell der Geschlechtsähnlichkeiten‘. Dieses regt an, maskuline und feminine Eigenschaften nicht als bipolar, sondern auf einem Kontinuum liegend zu verstehen. Auf diese Weise werden auch androgyne, undifferenzierte Geschlechtsidentitäten möglich (Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 206-207).

Eine Meta-Übersicht von Studien zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Sprachnutzung zeigt den Trend zu Ähnlichkeitsstudien zwischen den Geschlechtern seit der Jahrtausendwende. (Quelle: Kaiser, Haller, Schmitz & Nitsch, 2009)

Die Frage, ob Verhaltensunterschiede durch unterschiedliche Hirnstrukturen entstehen oder sozial bedingtes Verhalten das Gehirn nachwirkend prägt, muss und kann nach Kaiser (2012) nicht beantwortet werden. Stattdessen appelliert sie, das biologische Geschlecht und ‚Gender‘ als dynamische Einheit zu sehen. Hirneigenschaften und Verhaltensweisen seien nicht ausschließlich biologisch oder sozial bedingt und damit nie eindeutig zuzuordnen. Der Fokus der Forschung solle vielmehr in der Erkundung des biopsychosozialen Zusammenspiels von Geschlechtsidentitäten liegen.

Verschiedene Perspektiven und keine Antwort?

Die Forschung zu Ursachen von Geschlechtsunterschieden ist und bleibt ein breites Feld mit diversen Sichtweisen. Aus evolutionsbiologischer und entwicklungspsychologischer Sicht gibt es nachweisbare Unterschiede zwischen Mann und Frau. Diese sind geringfügig, aber nicht unbedeutend. In den letzten zehn Jahren bildete sich der Konsensus, dass gewisse Verhaltensunterschiede, z.B. zwecks Partnerselektion und Reproduktion, in erster Linie biologisch erklärbar sind (Kaiser, 2012; Bischof-Köhler, 2011). Kognitive geschlechtstypische Unterschiede scheinen hingegen eher lern- und umfeldabhängig.

Zu berücksichtigen sind solche Erkenntnisse und das Konzept dynamischer Geschlechtsidentitäten in verschiedenen Lebensbereichen wie der Schulbildung, Personalentwicklung, emotionalen Erziehung und Bindungsforschung. Forschung in diesem Bereich sollte daher immer biologische, psychologische und soziale Faktoren vereinen und einen ganzheitlichen Blick auf Geschlechtergrenzen werfen.

Für die eigene Entwicklung lässt sich schließen: Je weiter wir uns von der Notwendigkeit entfernen, klare weibliche und männliche Unterschiede und Rollen in der heutigen Gesellschaft zu definieren, desto einfacher wird es, eine eigene Identität, und damit auch selbstbestimmte Verhaltensweisen, zu formen.

Literatur

Berk, L. E. & Schönpflug, U. (2011). Entwicklungspsychologie – Always learning (5. Auflage). München: Pearson Higher Education.

Bischof-Köhler, D. (2011). Von Natur aus anders: Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede (4. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Genkova, P. (2019). Interkulturelle Wirtschaftspsychologie. Berlin: Springer Verlag.

Hausmann, M., & Schober, B. (2012). Sex and gender differences: New perspectives and new findings within a psychobiosocial approach. Journal of Psychology, 220(2), 57-60.

Hyde, J. S. (2005). The gender similarities hypothesis. American Psychologist, 60, 581-592.

Kaiser, A. (2012). Re-conceptualizing “sex” and “gender” in the human brain. Journal of Psychology, 220(2), 130-136.

Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2015). Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters (3. Auflage). Berlin: Springer.

Rodrigues, C. (1991). Anatomical differences involving the archicortex and the neocortex of male and female brains: A quantitative study of 20 brains of each sex. Human Evolution, 6(5), 451-459.

Smeets, P., de Graaf, C., Stafleu, A., van Osch, M., Nievelstein, R., & van der Grond, J. (2006). Effect of satiety on brain activation during chocolate tasting in men and women. The American Journal of Clinical Nutrition, 83, S. 1297-1305.